Le financement des partis politiques constitue un pilier central de la démocratie. Lors du Discours du Trône du 30 juillet 2025, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a souligné l’importance de garantir des élections législatives de 2026 transparentes, équitables et crédibles, tout en appelant à un renforcement de la responsabilité et de la gouvernance des partis politiques. Dans la foulée de ce discours, le ministre de l’Intérieur a réuni les responsables des partis afin de lancer les concertations sur la réforme électorale. Ce contexte souligne que le financement des partis n’est pas un simple enjeu administratif, mais un levier essentiel pour améliorer la transparence, la fiabilité des campagnes et la crédibilité du système politique.

En effet, un financement sain et transparent est indispensable pour assurer l’égalité des chances entre les partis et les candidats. Il permet de prévenir la captation politique par des intérêts privés ou occultes et de garantir que les ressources servent réellement à la formation des citoyens, à la communication politique et à l’encadrement militant. À défaut de régulation appropriée, le financement des partis peut devenir un facteur d’affaiblissement de la démocratie et de perte de confiance des citoyens.

Au Maroc, le financement des partis est encadré par la loi n°29-11 relative aux partis politiques, qui fixe les obligations de gestion financière, de reddition de comptes et d’affectation des subventions publiques. Les lois électorales viennent compléter ce cadre, en déterminant les règles des campagnes et les plafonds de dépenses. Les textes d’application et circulaires précisent les modalités de justification et de contrôle des comptes, tandis que la Cour des comptes assure un suivi et un audit rigoureux. Ce cadre juridique, bien qu’existant, montre ses limites dès lors que l’on analyse l’architecture réelle des budgets et leur gestion interne.

L’archéologie des budgets des partis politiques, telle qu’établie dans le rapport de la Cour des comptes 2024, révèle que la subvention publique constitue la ressource dominante, représentant entre 70 et 90 % des recettes totales des partis. Les cotisations des membres demeurent faibles, souvent inférieures à 10 %, tandis que les dons et autres revenus représentent moins de 5 %. Les dépenses sont principalement concentrées sur le fonctionnement administratif (salaires, loyers, logistique), soit environ 30 % des budgets annuels, et sur l’organisation des campagnes électorales, pouvant atteindre jusqu’à 55 % lors des années électorales. Les investissements dans la formation, la communication et les activités de terrain restent limités, tandis que la recherche et l’élaboration de programmes politiques sont marginaux. Cette répartition met déjà en lumière une priorité donnée au court terme et aux opérations électorales, au détriment du développement durable des partis et de leur rôle politique structurant.

Cette situation conduit directement aux dysfonctionnements majeurs relevés par la Cour des comptes. Parmi les anomalies constatées : des dépenses non justifiées ou non documentées, des retards dans la présentation des comptes, l’absence de manuels de procédures et de dispositifs clairs de contrôle, ainsi qu’une faible orientation vers la formation militante et la recherche politique. Ces insuffisances se traduisent également par des irrégularités dans l’affectation des subventions et des lacunes dans le contrôle interne et externe, avec un suivi encore insuffisant des flux financiers. L’ensemble de ces dysfonctionnements souligne non seulement la fragilité de la gouvernance interne des partis, mais aussi l’urgence d’une réforme profonde du financement politique. Cette réforme apparaît donc comme un levier indispensable pour renforcer la transparence, la performance et l’équité dans le système politique marocain.

À partir de ce constat, plusieurs axes de réforme s’imposent pour rendre le financement des partis plus efficace et crédible. Tout d’abord, il est nécessaire d’augmenter le volume global du budget afin de permettre aux partis de renforcer la formation militante, la communication, la recherche et la préparation de programmes politiques structurés. Ensuite, il convient d’allouer le budget sur la base de critères objectifs, tels que la taille de l’adhésion, le taux de cotisation des membres, la parité femmes/jeunes au sein du parti, l’engagement dans la formation politique et la qualité des rapports financiers remis à la Cour des comptes. Parallèlement, il faut instaurer un système modulable, qui favorise les partis performants et transparents tout en maintenant une allocation minimale pour ceux qui doivent encore améliorer leur gouvernance.

Ces mesures doivent s’accompagner d’actions concrètes pour améliorer la traçabilité et la rigueur des finances : diversifier et tracer les ressources, encourager les cotisations, plafonner les dons privés, interdire les paiements en espèces et imposer un système de virements bancaires publiés. Il est également indispensable de mettre en place des manuels de procédures détaillés, de nommer des trésoriers certifiés et de créer des comités d’audit internes. La répartition des dépenses doit être équilibrée entre fonctionnement, campagnes, formation et communication, et recherche programmatique. Enfin, le contrôle externe doit être renforcé, avec une Cour des comptes disposant d’une unité dédiée au financement politique et la publication obligatoire des rapports annuels accompagnée de sanctions graduées. L’introduction d’incitations, telles que des bonus pour la parité et pour l’investissement dans la formation militante, contribuera à encourager les partis à adopter des pratiques responsables et transparente.

Réformer le financement des partis politiques n’est pas un simple ajustement technique, mais un levier stratégique de modernisation du système politique. La transparence, l’optimisation des dépenses et un contrôle rigoureux sont essentiels pour que les partis remplissent pleinement leur rôle constitutionnel d’encadrement des citoyens et de participation électorale. À l’aube des élections de 2026, la mise en œuvre de ces réformes, inspirées des meilleures pratiques internationales mais adaptées au contexte marocain, permettra de consolider la confiance citoyenne, de professionnaliser les partis et de garantir des élections transparentes, équitables et crédibe.

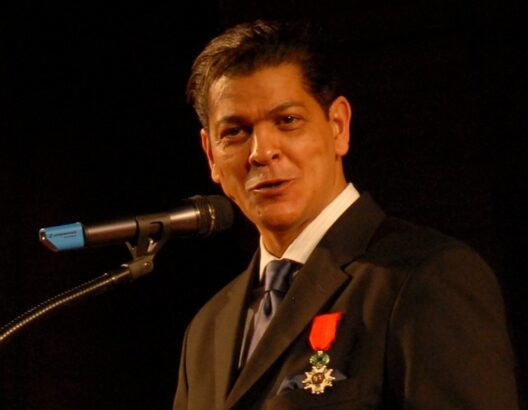

Par Khadija Elgour, Présidente de l’Organisation des Femmes Harakies